4G/5G 物联网赋能地质灾害监测系统升级,提升预警精准度与防控能力

滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害不仅严重威胁着人民群众的生命财产安全,也对基础设施建设、生态环境等造成了巨大破坏。据统计,每年因地质灾害造成的经济损失高达数十亿元,伤亡人数也令人痛心。因此,建立高效、精准的地质灾害监测系统成为当务之急。而传统地质灾害监测系统在应对复杂多变的地质灾害时,暴露出诸多短板,亟待升级革新,4G/5G 物联网技术的兴起为这一领域带来了新的曙光。

传统地质灾害监测系统的短板剖析

监测手段单一且精度有限:传统监测系统多依赖简单的视频监测以及少量基础传感器,视频监测仅能从宏观层面观察地质体表面状况,难以察觉内部细微变化。对于位移、形变等关键数据的监测,早期传感器精度欠佳,如一些传统位移传感器误差可达数厘米,在灾害初期,微小变形难以被精准捕捉,导致无法及时察觉潜在风险。例如在某山区滑坡灾害中,灾害发生前数月,山体已出现缓慢位移,但因监测设备精度不足,未能及时预警,最终造成严重损失。

数据传输滞后与通信不稳定:以往数据传输多依靠有线网络或老旧的 2G/3G 通信技术。在山区、偏远地区等地质灾害高发区域,有线网络铺设难度大、成本高,且易受地质活动破坏;2G/3G 网络传输速率低,数据延迟严重,无法满足实时监测需求。在一场泥石流灾害中,由于数据传输延迟,监测数据在灾害发生数小时后才传至管理中心,错失了提前预警疏散的最佳时机。

预警能力不足,误报与漏报频发:传统监测系统预警模型简单,多基于单一参数阈值判断,未充分考虑地质环境复杂性及多因素关联性。例如仅依据降雨量阈值判断泥石流风险,而忽略了土壤含水量、地形坡度等因素。这导致在实际应用中,要么在条件未完全成熟时频繁误报,耗费大量人力物力;要么在灾害真正来临时漏报,无法及时发出警报,使预警系统的可靠性大打折扣。

基于 4G/5G 物联网的地质灾害监测系统升级功能与原理

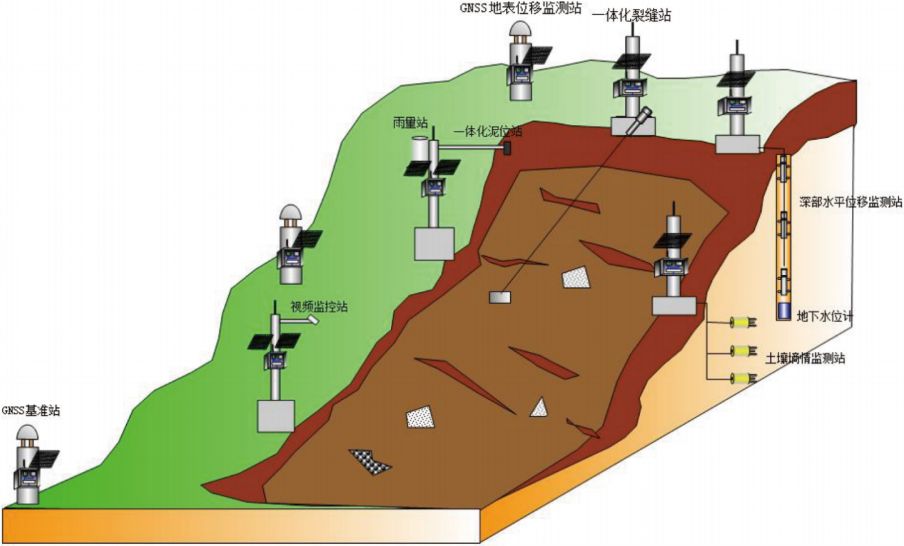

多源数据实时精准采集与分析:借助先进传感器技术,如高精度位移传感器、倾斜传感器、雨量传感器、土壤含水率传感器等,对地质体的位移、倾斜、降雨量、土壤湿度等关键参数进行实时采集。这些传感器具备高灵敏度与高精度,位移传感器精度可达毫米级,能及时捕捉地质体细微变化。采集到的数据通过 4G/5G 通信模块,利用物联网卡稳定网络,快速传输至数据处理中心。中心运用大数据分析、AI 视觉学习等技术,对多源数据进行深度融合分析,全面掌握地质体状态及变化趋势。例如,通过对位移、降雨量、土壤含水率等数据综合分析,能更准确预测滑坡发生可能性及时间。

智能灾害识别与及时远程报警:系统通过 AI 视觉学习与智能算法,对采集的图像、视频及各类数据进行实时分析。当监测数据达到预设灾害阈值或出现异常变化趋势时,系统迅速识别灾害类型(如滑坡、泥石流、崩塌等),并通过 4G/5G 网络向相关部门、责任人及周边居民发出远程报警信息。报警方式多样,包括短信、APP 推送、语音警报等,确保信息及时送达。在某边坡监测项目中,系统提前 3 小时识别出滑坡迹象并发出警报,成功疏散周边居民,避免了人员伤亡。

三维可视化与动态监测展示:利用激光扫描、倾斜摄影等技术构建地质灾害隐患区域的三维模型,将实时监测数据直观映射到三维模型上。管理人员可通过电脑、手机等终端,实时查看地质体的动态变化情况,如位移方向、变形区域范围等。这种三维可视化展示方式,使地质灾害监测更加直观、形象,有助于管理人员快速做出决策。例如在大型矿山开采区域,通过三维可视化系统,能清晰看到开采活动引发的山体变形情况,及时采取防治措施。

4G/5G 通信模块保障高效数据传输:4G 通信模块可满足常规数据传输需求,在网络覆盖良好区域,能稳定将大量监测数据快速上传至数据中心。而 5G 通信模块凭借其超高速率、超低时延、超大连接特性,为高清视频回传、海量数据并发传输等提供强大支持。在复杂地质环境下,如峡谷、密林等信号易遮挡区域,4G/5G 通信模块具备较强抗干扰能力,保障数据传输稳定不间断。例如在某泥石流监测点,5G 通信模块实现了现场高清视频实时回传,为专家远程分析提供清晰画面。

物联网卡实现便捷、经济、安全网络接入:物联网卡为地质灾害监测系统提供独立网络通道,与公共网络隔离,保障数据传输安全性。其计费方式灵活,可根据监测系统数据流量需求定制套餐,相比传统有线网络或公共网络接入,成本大幅降低。在大规模地质灾害监测项目中,通过物联网卡可快速实现设备组网,无需复杂布线工程,部署周期显著缩短。如在某省地质灾害监测网络建设中,使用物联网卡后,项目部署时间从原计划的 6 个月缩短至 3 个月。

高度集成与兼容性助力系统扩展:4G/5G 物联网方案中的设备高度集成,体积小巧,易于安装在现有监测设备及地质环境中,对原有设施改造量小。同时,该方案兼容性强,可与不同品牌、型号的传感器、监测设备及其他相关系统(如气象监测系统、应急指挥系统)无缝对接,便于构建统一的地质灾害综合监测预警体系。例如在某城市地质灾害监测系统升级中,新的 4G/5G 物联网设备与原有的气象监测设备实现数据共享,提升了灾害预测准确性。

4G/5G 物联网方案的显著优势

实际案例彰显物联网价值

重庆危岩预警监测项目:该项目针对主城区沿江危岩带展开,借助中国铁塔 5G 物联感知专网,在危岩体上安装智能全站仪机器人、位移传感器、倾角传感器等设备。通过 4G/5G 通信模块与FIFISIM物联的物联网卡,将监测数据实时传输至终端解算。系统实现了危岩的无人监测与预警预报,故障发现时间从原来平均 3 天缩短至 2 小时以内,预警准确率从 50% 提升至 90% 以上。成功保障了危岩周边 1130 名常住人口及 5.39 万平方米建筑物安全,避免潜在经济损失数千万元。

湖北恩施 “5G + 北斗” 地质灾害监测项目:湖北移动协同湖北省自然资源厅,在恩施州宣恩县开展试点。通过构建 “1+1+1” 工程,即 1 个终端提升工程(利用 5G、视觉识别提升检测精度)、1 个统一解算平台(高效处理海量数据)、1 个可视化界面(呈现三维立体模型)。项目实施后,误报率降低 60%,数据处理时效从原来平均 2 小时缩短至 10 分钟以内。有效提升了当地地质灾害防治能力,为后续规模化推广奠定坚实基础。

4G/5G 物联网技术正成为地质灾害监测系统升级的核心驱动力,通过提升监测精度、增强预警能力、优化数据传输与管理,为地质灾害防治工作提供强有力支撑。随着技术不断发展与应用深化,未来地质灾害监测系统将更加智能、精准、高效,为守护人民生命财产安全与社会稳定发展发挥更大作用。