4G/5G 物联网赋能地质灾害隐患监测预警

一、地质灾害监测的行业痛点与物联网技术刚需

地质灾害(滑坡、泥石流、地面塌陷、尾矿库溃坝等)具有突发性强、破坏力大、影响范围广的特点,对人民生命财产安全与生态环境构成严重威胁。据统计,我国山地丘陵面积占国土面积的 69%,地质灾害隐患点超 30 万个,传统监测模式已难以应对复杂的防灾减灾需求,主要痛点集中在三方面:

(一)传统监测模式的局限性

人工巡检效率低、风险高:隐患点多位于偏远山区、边坡、尾矿库等交通不便区域,人工巡检需徒步或借助特殊设备,单次覆盖范围不足 10 平方公里,周期长达 7-15 天;暴雨、暴雪等恶劣天气下,巡检人员无法进入危险区域,易形成 “监测空窗期”,2023 年某山区滑坡事故中,因暴雨导致人工巡检中断,未能及时发现位移异常,最终造成房屋损毁。

数据传输滞后、完整性差:早期监测依赖 “传感器本地存储 + 定期回收” 模式,数据从采集到分析需数天时间,无法满足 “小时级” 甚至 “分钟级” 预警需求;部分无线方案(如 2G/3G)速率低(≤1Mbps),无法传输高清视频、高精度位移等大容量数据,且在山区信号覆盖率不足 60%,数据丢失率高达 15%。

预警响应协同弱:监测数据分散在不同设备或平台,缺乏统一的实时交互通道,当发现隐患时,需人工汇总数据、上报决策,再通知受影响区域,整个流程耗时超 2 小时,错过最佳疏散时机。

(二)4G/5G 物联网的技术适配性

随着防灾减灾需求向 “精细化、实时化、智能化” 升级,4G/5G 物联网(4G/5G 通信模块 + 物联网卡)凭借三大核心优势,成为地质灾害监测预警的关键技术支撑:

高速率传输:5G 峰值速率达 1Gbps,4G 达 100Mbps,可实时传输 1080P 高清监测视频、毫米级位移数据(如 GNSS 定位数据),解决 “大容量数据传不动” 问题;

广覆盖高可靠:4G 网络在偏远山区覆盖率超 90%,5G 逐步向重点隐患点延伸,配合物联网卡的多网切换能力,在信号薄弱区域连接成功率≥99.9%,消除 “监测盲区”;

低时延协同:5G 时延≤10ms,4G 时延≤50ms,可实现监测数据 “采集 - 传输 - 分析 - 预警” 全链路实时响应,为疏散救援争取宝贵时间。

二、4G/5G 物联网在地质灾害监测中的核心应用场景

针对滑坡、泥石流、地面塌陷、尾矿库溃坝四类高发地质灾害,4G/5G 物联网(通信模块 + 物联网卡)构建了全场景监测预警方案,实现 “隐患早发现、预警早推送、处置早启动”。

(一)滑坡隐患点监测:毫米级位移实时追踪

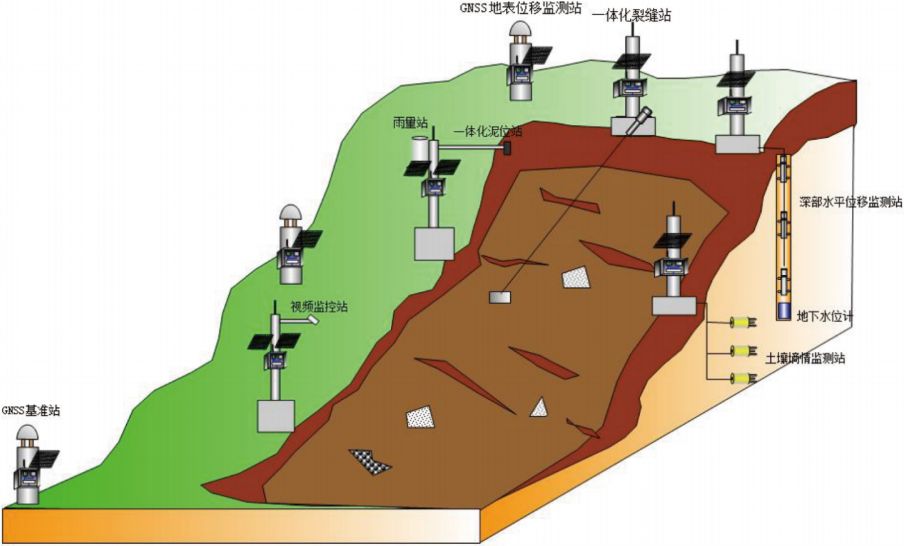

滑坡是山区最常见的地质灾害,核心监测指标包括地表位移、边坡倾角、降雨量、土壤含水率。基于 4G/5G 物联网的监测方案流程如下:

前端采集:在滑坡体不同位置部署 GNSS 位移监测仪(精度 ±0.1mm)、倾角传感器(量程 ±30°)与雨量计,设备通过 RS485 接口连接 4G 通信模块;

数据传输:通信模块每 5 分钟采集一次位移与倾角数据,每 1 分钟采集一次雨量数据,通过 5G 物联网卡实时传输至区域地质灾害预警平台;

智能预警:平台设定阈值(如单日位移超 5mm、1 小时降雨量超 20mm),当数据超标时,自动触发三级预警(蓝色 - 关注、黄色 - 预警、红色 - 撤离),通过短信、APP 推送至乡镇防灾责任人与受影响居民,同时联动现场声光报警器。

某西南山区滑坡监测项目应用该方案后,成功捕捉到一次小规模滑坡前兆:GNSS 监测到单日位移达 8mm,系统 10 分钟内推送红色预警,300 余名村民提前撤离,无人员伤亡;相比传统人工巡检模式,预警提前时间从 “不足 1 小时” 延长至 “3 小时”,处置准备时间大幅增加。

(二)泥石流监测:多参数联动预警

泥石流多由暴雨引发,需同步监测降雨量、沟谷水位、土壤含水率与固体物堆积量。方案特点如下:

水位实时监测:在泥石流沟谷部署雷达水位计,通过 4G 通信模块将水位数据(精度 ±1cm)每 30 秒传输一次,当水位超警戒值时,立即触发预警;

固体物监测:在沟谷下游部署视频监测摄像头,4G 通信模块实时回传 1080P 视频,平台通过 AI 算法识别固体物堆积情况,判断泥石流发生概率;

多参数联动:当 “1 小时降雨量超 30mm + 水位超警戒值 + 土壤含水率>60%” 同时满足时,系统自动升级预警等级,避免单一参数误判。

某秦岭山区泥石流监测项目中,该方案在暴雨天气下持续稳定运行,成功预警 2 次小型泥石流,提前组织下游村庄撤离,减少经济损失超千万元;数据显示,泥石流预警准确率从传统模式的 75% 提升至 92%。

(三)地面塌陷监测:城市与矿区双重防护

地面塌陷多发生于城市地下工程(如地铁施工)或矿区采空区,核心监测指标包括地表沉降、地下水位、管线变形。方案适配城市复杂环境:

小型化部署:采用微型沉降监测仪(体积<200cm³),通过 4G 通信模块接入城市地质监测平台,避免占用过多地面空间;

管线协同监测:在供水管线、燃气管线附近部署压力传感器,数据通过物联网卡实时传输,当地面沉降导致管线压力异常时,同步预警,防止次生灾害(如管线破裂泄漏);

数据共享:平台与城市应急管理局、地铁公司实现数据互通,当监测到沉降超 5mm / 月时,立即通知施工单位调整施工方案。

某省会城市地铁沿线塌陷监测项目应用后,发现一处因盾构施工导致的地表沉降(月沉降达 8mm),系统及时推送预警,施工单位调整注浆参数后,沉降得到控制,避免了路面塌陷与交通中断。

(四)尾矿库溃坝监测:全流程风险管控

尾矿库是矿山重要隐患点,需监测坝体位移、浸润线高度、库水位、干滩长度。方案核心亮点:

浸润线监测:在坝体内部埋置渗压计,通过 4G 通信模块传输浸润线高度数据(精度 ±2cm),防止坝体因渗水导致溃坝;

视频监控与 AI 识别:在坝顶部署 5G 高清摄像头,实时监测干滩长度与库水位,AI 算法自动识别 “干滩长度不足”“水位超警戒” 等风险;

远程应急控制:当监测到坝体位移超 10mm / 天,系统可通过通信模块远程控制库底排水阀开启,降低库水位,减少溃坝风险。

某有色金属矿区尾矿库监测项目应用该方案后,连续 2 年实现 “零隐患超标”,坝体位移监测精度达 ±0.5mm,数据传输成功率 99.9%,通过了国家矿山安全监察局的专项检查。

四、FIFISIM 物联解决方案的核心优势

相比传统监测方案或其他物联网方案,FIFISIM 基于 “4G/5G 通信模块 + 物联网卡” 的地质灾害监测解决方案,具备四大差异化优势:

(一)全场景硬件适配能力

针对不同监测环境与设备需求,提供系列化产品:

双模通信模块:以4G模块为主,覆盖区域最广,适用场景、环境、设备更普遍;

低功耗模块:针对太阳能供电的偏远监测点,推出低功耗版本(休眠电流≤5mA),配合锂电池可实现 “半年无需充电”,降低运维成本;

防爆模块:针对矿区、油库周边等易燃易爆环境,提供 Ex dⅡCT6 防爆认证模块,确保设备安全运行。

所有模块均预集成地质灾害监测常用协议(Modbus、MQTT、HTTP),可直接对接国内主流监测设备(如南方测绘 GNSS、华测导航测斜仪),部署周期从传统方案的 “15 天” 缩短至 “7 天”。

(二)高可靠网络保障体系

构建 “三层防护” 网络架构,确保监测不中断:

链路备份:每台通信模块支持 2 张物联网卡热备份,主卡信号中断时,1 秒内自动切换至备用卡,避免单卡故障导致断网;

信号增强:针对山区弱信号区域,配套 5G 高增益天线(增益 12dBi),信号接收能力提升 50%,确保连接成功率≥99.9%;

离线缓存:当网络临时中断时,通信模块自动缓存数据(本地存储容量≥16GB),网络恢复后自动补传,数据完整性达 99.99%。

(三)智能化软件与平台服务

提供地质灾害专属云平台,集成三大核心功能:

数据可视化:支持地表位移曲线、降雨量柱状图、视频画面的一体化展示,可查看单监测点历史数据(存储周期≥3 年),便于趋势分析;

分级预警管理:按照 “国家 - 省 - 市 - 县 - 乡” 五级架构分配权限,不同层级用户可查看对应区域监测数据,预警信息精准推送至责任人;

应急联动接口:提供开放 API,可与应急管理部 “国家地质灾害监测预警系统”、地方政府应急指挥平台无缝对接,实现 “监测 - 预警 - 处置” 闭环。

(四)全周期运维支持

提供 “7×24 小时技术支持 + 季度现场巡检” 服务:

远程调试:通过云平台可远程查看模块运行状态(信号强度、电量、数据传输频率),发现故障后远程调试,平均故障恢复时间<2 小时;

现场巡检:每季度安排工程师赴监测点检查设备运行情况,清理传感器杂物、测试通信链路,确保设备长期稳定工作;

软件升级:平台功能与算法(如 AI 预警模型)定期升级,无需用户额外付费,持续提升监测预警精度。

五、典型案例:某山区县域地质灾害监测项目

(一)项目背景与痛点

某西南山区县域面积 2800 平方公里,共有地质灾害隐患点 127 处(其中滑坡 89 处、泥石流 38 处),传统监测存在三大问题:

人工巡检覆盖不足:30 名防灾人员需负责 127 处隐患点,单次巡检需 15 天,暴雨天无法出行;

数据滞后严重:采用 “每月回收一次传感器数据” 模式,无法及时发现位移异常;

预警响应慢:发现隐患后需人工上报至县应急局,再通知乡镇,流程耗时超 3 小时。

(二)FIFISIM 解决方案

硬件部署:在 89 处滑坡点各部署 1 套 GNSS 位移监测仪 + 倾角传感器 + 雨量计,38 处泥石流点各部署 1 套雷达水位计 + 视频摄像头,所有设备均搭载 FIFISIM 4G通信模块与物联网卡;

网络架构:重点隐患点(32 处)、普通隐患点(95 处)使用 4G 物联网卡,所有数据接入县域地质灾害预警平台;

预警机制:设定差异化阈值(如滑坡单日位移超 5mm 触发黄色预警,泥石流 1 小时降雨量超 30mm 触发黄色预警),预警信息通过 “平台 + 短信 + APP” 推送至 127 名村级防灾责任人与受影响居民。

(三)实施效果

监测效率提升:实现 127 处隐患点 24 小时不间断监测,人工巡检频次从 “每月 1 次” 降至 “每季度 1 次”,防灾人员工作量减少 75%;

预警精度优化:运行 1 年内,成功预警 3 次小规模滑坡、2 次泥石流,预警准确率达 93%,无人员伤亡事故;

响应速度加快:预警信息从 “3 小时” 缩短至 “10 分钟”,受影响区域居民疏散准备时间大幅增加,应急处置效率提升 60%。

六、行业展望:4G/5G 物联网推动地质灾害监测升级

(一)技术演进方向

5G-A 与边缘计算深度融合:未来引入 5G-A 技术(峰值速率 10Gbps、时延 1ms),配合通信模块内置的边缘 AI 算法,实现 “本地实时分析 + 异常即时预警”,减少对云端平台的依赖,进一步缩短预警时延;

空天地一体化网络:在无蜂窝网络的偏远山区,将通信模块与低轨卫星终端结合,构建 “5G + 卫星” 双模通信,消除监测盲区,实现全国所有隐患点全覆盖;

多源数据融合:整合 InSAR 遥感数据、无人机巡检数据与地面传感器数据,通过通信模块传输至平台,构建 “空 - 天 - 地” 三维监测网络,提升预警精度至 95% 以上。

(二)行业价值重构

4G/5G 物联网不仅解决了地质灾害监测 “传得慢、覆盖差、响应迟” 的痛点,更推动防灾减灾模式从 “被动救灾” 向 “主动防控” 转型:通过实时监测与智能预警,将灾害损失从 “事后补救” 转向 “事前规避”,大幅降低人员伤亡与经济损失。

FIFISIM 物联将持续深耕工业级 4G/5G 通信模块与物联网卡技术,结合地质灾害监测场景需求迭代产品,优化 “硬件 + 网络 + 平台 + 运维” 全链条服务,为我国地质灾害防治体系建设提供可靠的数字基础设施支撑,守护山区、矿区、城市的地质安全,助力实现 “人与自然和谐共生” 的防灾减灾目标。